Ореховый Спас — 2025: дата и история

. Традиции праздника, который также называют Хлебным Спасом

Наряду с Медовым и Яблочным Ореховый Спас — народный праздник на Руси, история которого тесно переплетена с христианством. В этот день в церковь приносили созревшие орехи для освящения. РБК Life рассказывает, как появился праздник, который также называют Спасом на полотне и Хлебным Спасом.

Когда отмечают Ореховый Спас

Ореховый Спас ежегодно празднуют 29 августа. В 2025 году торжество выпадает на пятницу.

До принятия григорианского календаря праздник отмечали 16 августа (по старому стилю). При этом этнограф Аполлон Коринфский в книге «Народная Русь» пишет, что в некоторых местностях на Руси Третий Спас отмечали 15 августа (28 августа по новому стилю) [1]. Праздник называли Спожинками, а также Успеньевым днем — в связи с завершением Успенского поста.

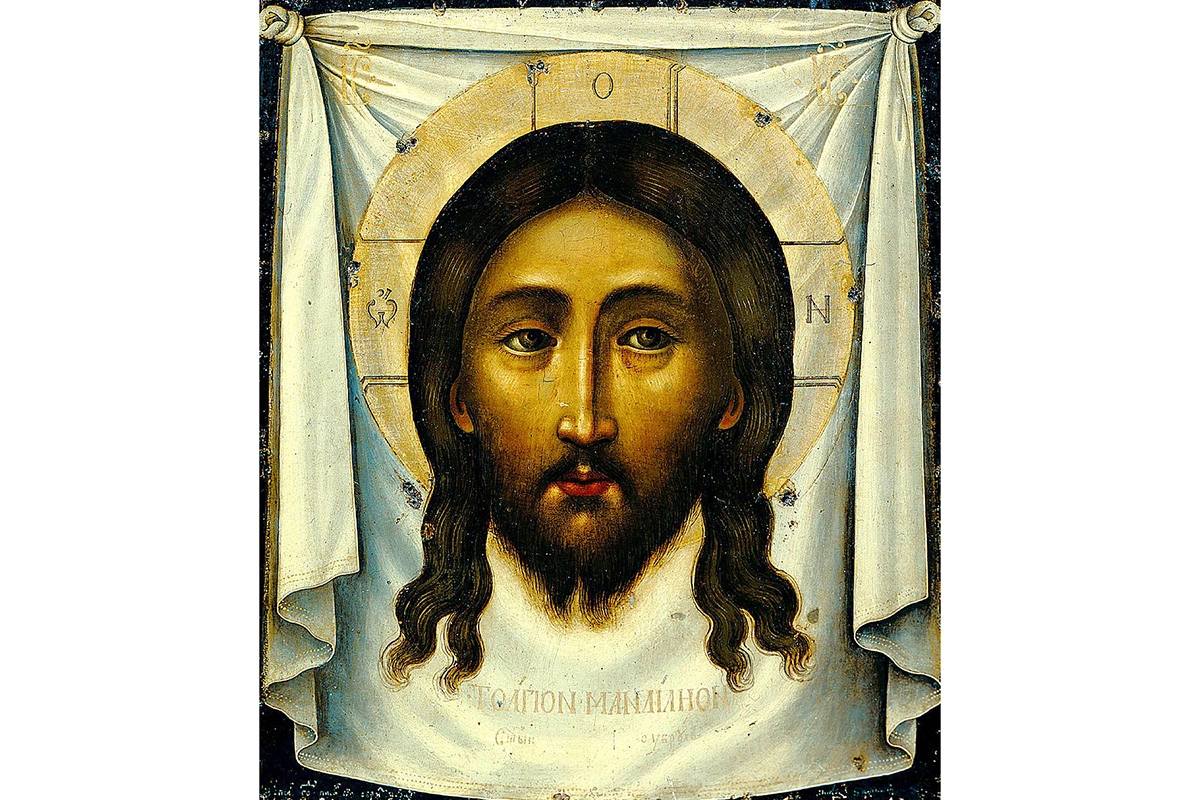

В православии Ореховый Спас выпадает на день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа, поэтому некоторые крестьяне называли торжество Спасом на полотне [2]. День также именовали Хлебным Спасом: в регионах, где орехи не выращивают, принято было печь пироги из нового урожая. Наконец, еще одно название праздника — Третий Спас, так как он следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа).

На Ореховый Спас принято было нести в церковь орехи для освящения, а в регионах, где они не растут, — хлеб

История Орехового Спаса

Слово «Спас» буквально означает «Спаситель», то есть Иисус Христос. Каждый из трех Спасов, являясь народным праздником, одновременно связан с христианскими традициями.

В православии 29 августа — день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Согласно Библии, при земной жизни Иисуса о его способностях исцелять больных узнал князь Авгарь, страдавший проказой. Авгарь, который правил тогда сирийским городом Эдессой (сегодня Шанлыурфа, Турция), не мог сам отправиться в Иудею, где жил Христос. Он направил к Спасителю живописца Ананию и поручил сделать портрет Иисуса, если тот не сможет сам прибыть в Эдессу.

Художнику никак не удавалось приблизиться к Христу, которого постоянно окружали люди. Зная желание Авгаря, Спаситель умыл лицо и вытер его полотенцем, на котором отобразился его образ. Ткань Иисус отдал Анании, поручил отнести больному князю и передать, что вскоре в Эдессу прибудет один из его учеников. После вознесения Христа на небо его приближенный апостол Фаддей отправился к Авгарю и исцелил его. С тех пор полотно с образом Спасителя стало святыней, которую установили над воротами Эдессы.

Нерукотворным в христианстве считают образ Иисуса, который создан самим Богом

В 944 году император Константин Багрянородный выкупил Нерукотворенный образ у действующего правителя Эдессы и перенес в Константинополь. Здесь святыню несколько веков хранили в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. Существует несколько версий о дальнейшей судьбе полотенца с образом Христа. Согласно одной из них, святыню похитили крестоносцы, но корабль, на котором они передвигались, затонул в Мраморном море [3].

Сегодня в день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа в церквях проводят праздничные богослужения. В России в честь святыни названы Спасская башня в Казани, храмы в Москве и Пскове.

Традиции Орехового Спаса

Ореховый Спас, в отличие от двух предыдущих, не выпадает на Успенский пост, поэтому строгих ограничений в праздник для православных верующих нет. К этому дню, согласно Коринфскому, крестьяне старались завершить жатву, то есть дожать хлеб и последний сноп в поле [1]. Поэтому торжество называли также «Спожинками-дожинками», а в некоторых местностях закрепилось название «Госпожинки».

Хорошо, если Спас на полотне, а хлебушко — на гумне, говорили крестьяне, имея в виду, что у хороших хлеборобов к празднику хлеб уже собран и хранится в отдельном помещении, гумне.

К Ореховому Спасу крестьяне старались успеть собрать хлеб с полей

Накануне торжества, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в деревнях принято было освящать в церквях свежеиспеченные караваи. По приходе домой люди начинали разговляться, то есть в честь окончания поста могли позволить себе ранее запрещенные блюда, но в первую очередь они ели хлеб и пироги.

В день Орехового Спаса щедрые хозяева устраивали хлебосольные застолья, куда приглашали рабочих, которые помогали собирать урожай. В деревнях в праздник «пировали Успенщину»: все соседи пекли пироги из свежей муки, варили пиво, в хорошие годы закалывали купленного в складчину барана.

Существовала традиция надевать на головы молодым красивым девушкам венок из оставшихся на поле колосьев хлеба и полевых цветов. В составе процессии крестьян красавицы шли к господским домам, где передавали боярам с боярынями хлебные снопы и венки. Те, в свою очередь, старались щедро угостить пришедших.

Молодые девушки ждали окончания Успенского поста еще и в связи с другим обычаем. «С Успенщины не успеешь присмотреть — зиму тебе в девках просидеть», — говорили им старшие. В это время в деревнях начинали устраивать осенние посиделки, во время которых молодежь старалась присмотреть себе пару и успеть сыграть свадьбу до Покрова.

С наступлением Третьего Спаса молодые крестьянки надеялись присмотреть себе будущего мужа

Еще один обычай Орехового Спаса был связан с народной верой в приметы. Пришедших с работы в полях женщин мужчины окатывали водой из ведер и пели песни, в которых призывали хороший урожай. Считали, что благодаря этому ритуалу будущие весна и лето будут щедрыми на дожди.

На Третий Спас была также примета ходить к водоемам и наблюдать за течением. Если оно было спокойным, люди верили, что осень будет тихой, а зима без метелей.