Режиссер, воспевший оттепель. 100 лет со дня рождения Марлена Хуциева

. Вспоминаем «Мне 20 лет», «Июльский дождь» и «Весну на Заречной улице»100 лет со дня рождения Марлена Хуциева: вспоминаем вклад режиссера

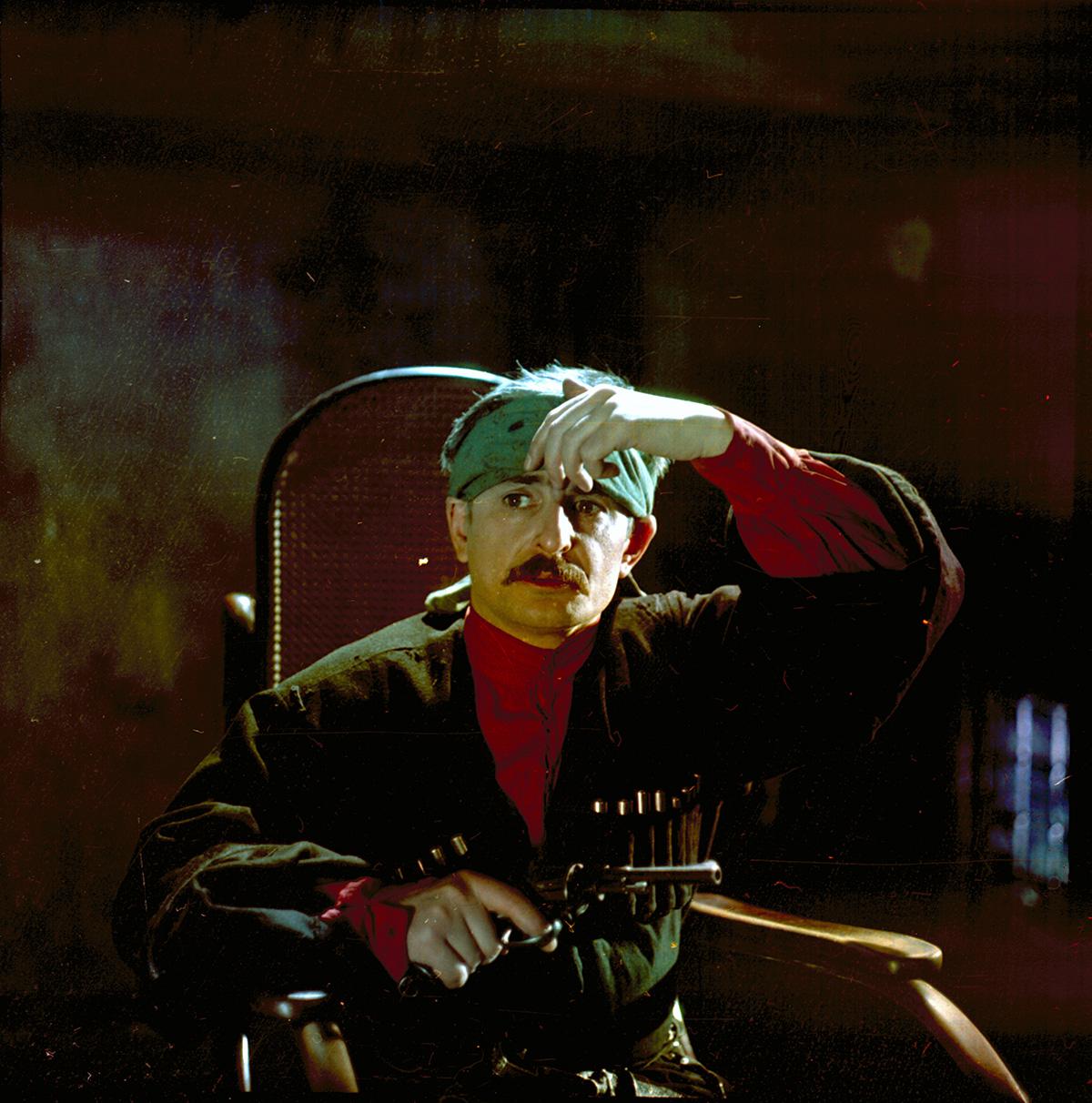

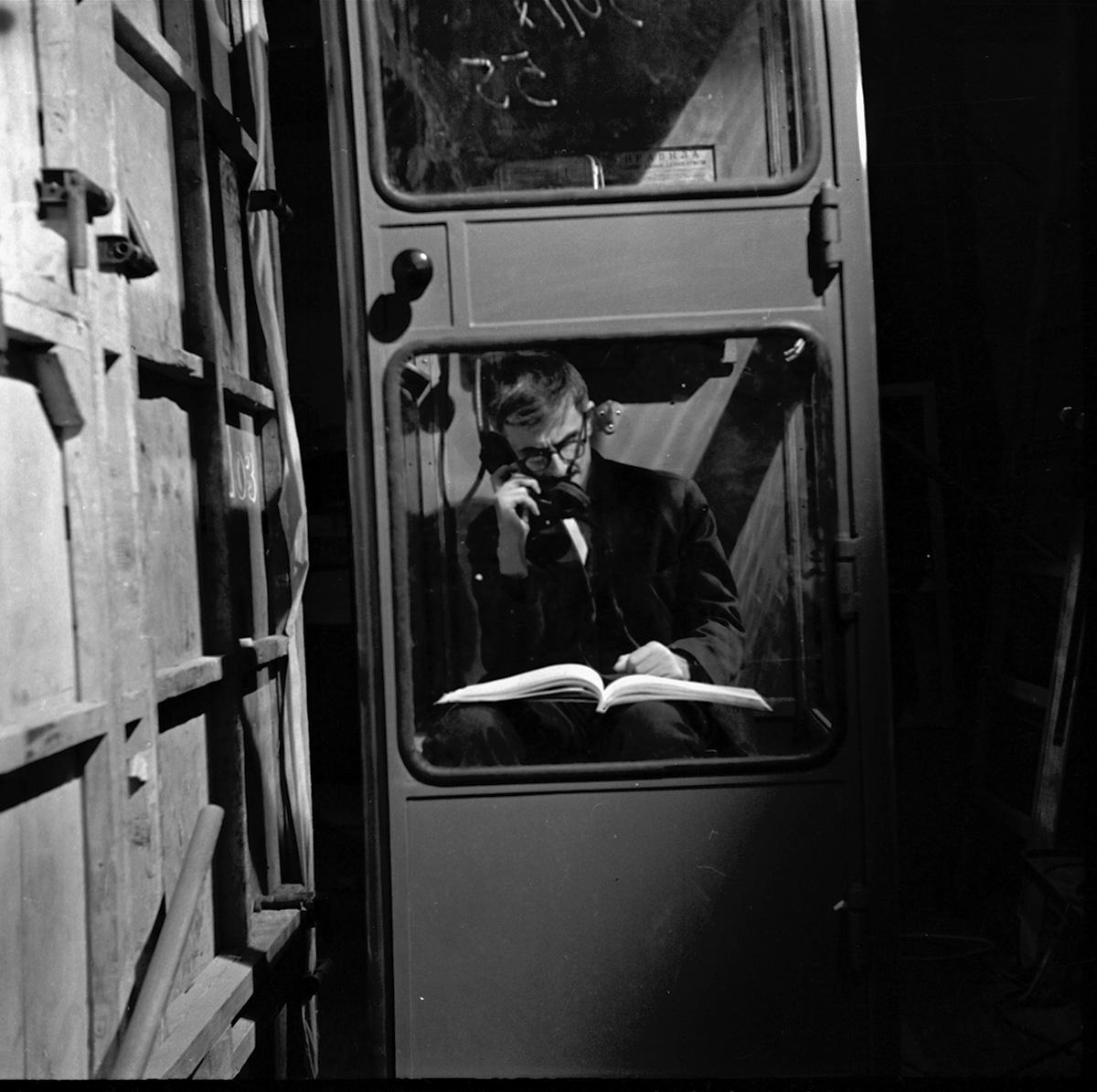

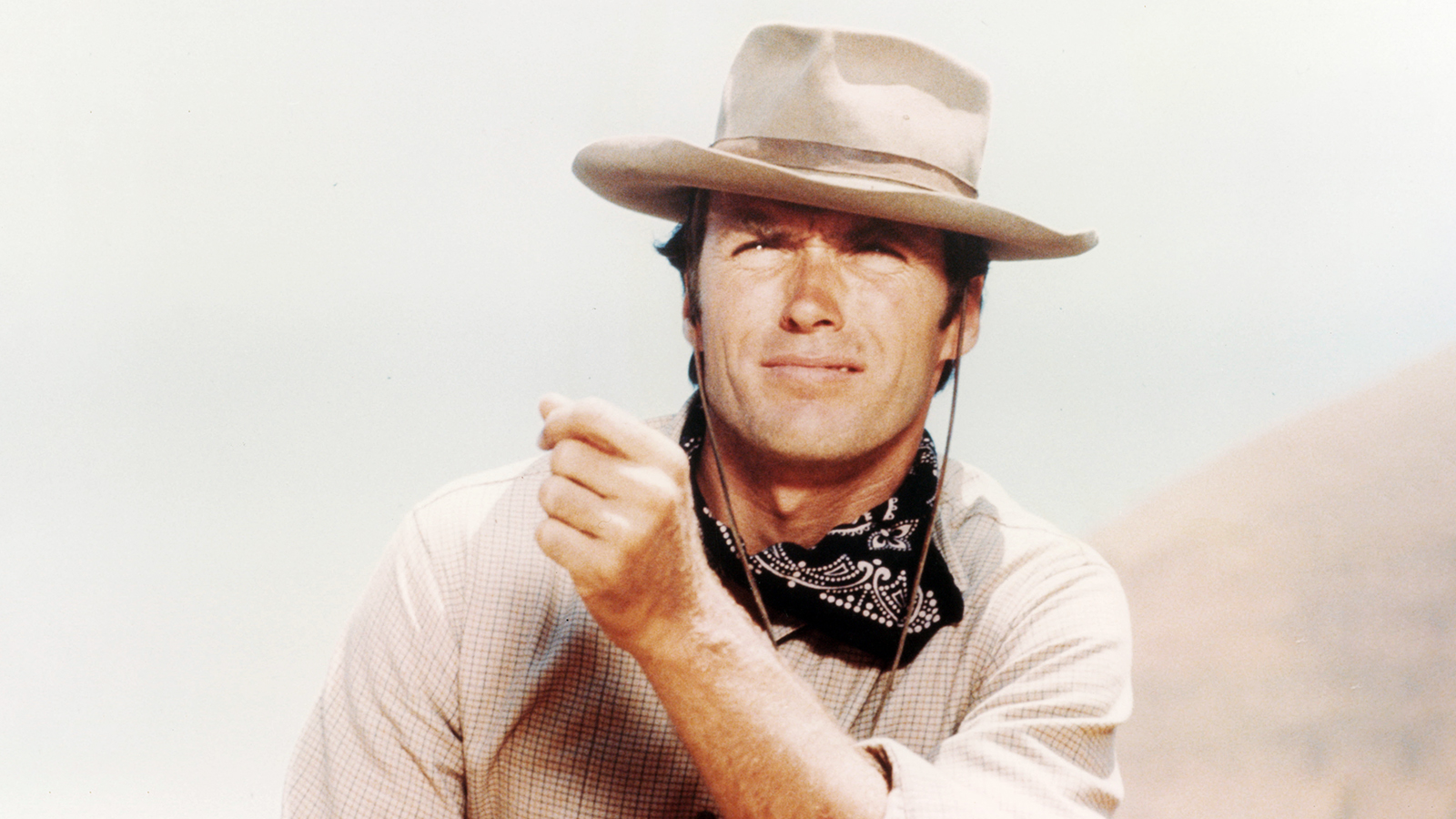

Кадр со съемок фильма «Гори, гори, моя звезда»

4 октября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского и российского режиссера Марлена Хуциева — автора культовых картин об оттепельной молодости «Мне 20 лет» и «Июльский дождь», а также народных драм «Весна на Заречной улице», «Два Федора».

Хуциев лучше других сумел запечатлеть не только надежды послевоенного и постсталинского поколения, но и его разбитые мечты. Об удивительных свойствах его кино, неуловимой жизни на экране и неизгладимом влиянии на нашу культуру рассказывает киновед Валерия Косенко.

Разговоры о Хуциеве, кем бы они ни велись, непременно упираются в громкие метафоры, суть которых уловить сложнее, чем кажется. Режиссер эпохи, певец городских драм, человек, отворивший ставни, замурованные сталинским малокартиньем, впустивший свежий воздух оттепели. Но что все это значит?

Имя Хуциева всегда сопровождалось лестными и под стать его кино поэтичными регалиями, смысл которых такой же обтекаемый и неуловимый, как и его магия на экране. Что, к примеру, подразумевается под «эпохой», когда, если всмотреться, эпоха в его фильмах — вещь довольно переменчивая? В «Весне» она одна, в «Двух Федорах» — другая, не говоря уже о том, какие перемены ее настигнут в двух самых известных опусах Хуциева. Так какую из них режиссер смог уловить и олицетворить?

Или взять популярный тезис про хуциевскую Москву (не собянинскую, но тоже ничего): город на экране и вправду обаятелен, как нигде больше. Однако без хуциевских коммуналок, трамваев и парадных (петербургский эквивалент здесь наиболее уместен) и «Мне 20 лет», и «Июльский дождь», и тем более остальные его картины лишились бы огромного содержательного пласта, запечатанного в стенах этих интерьеров.

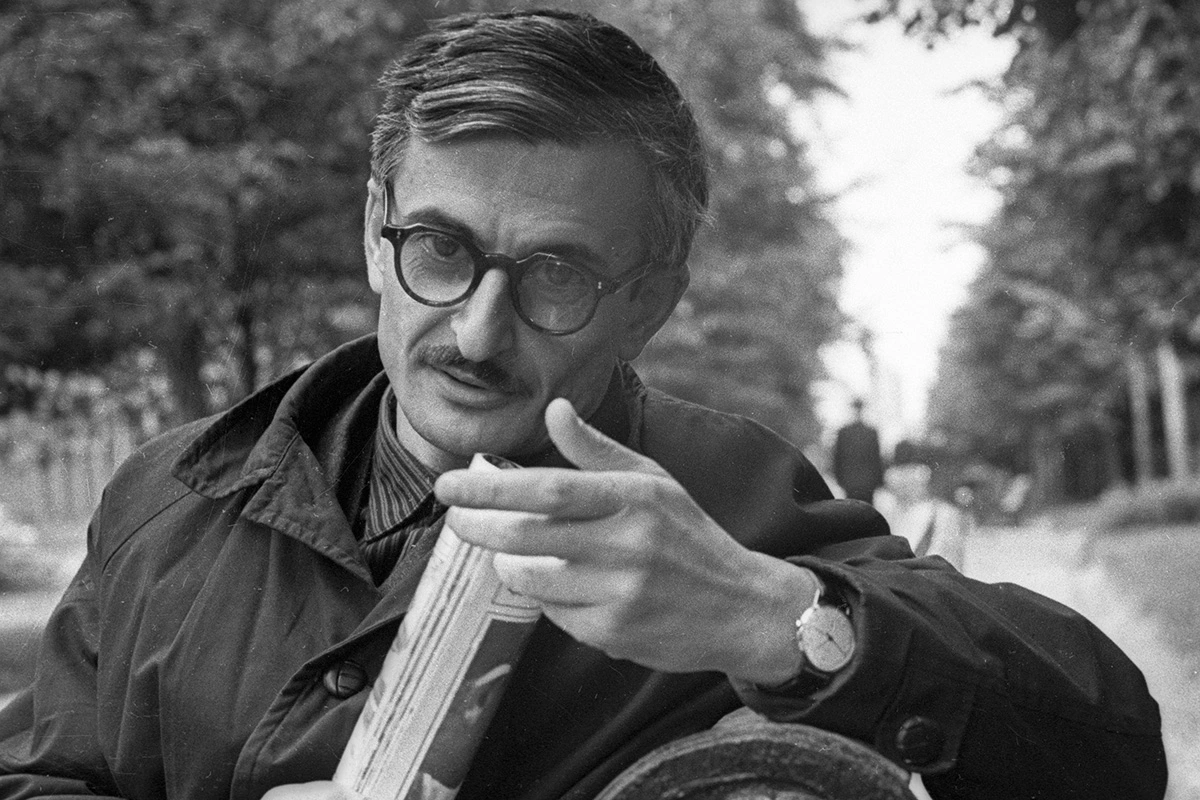

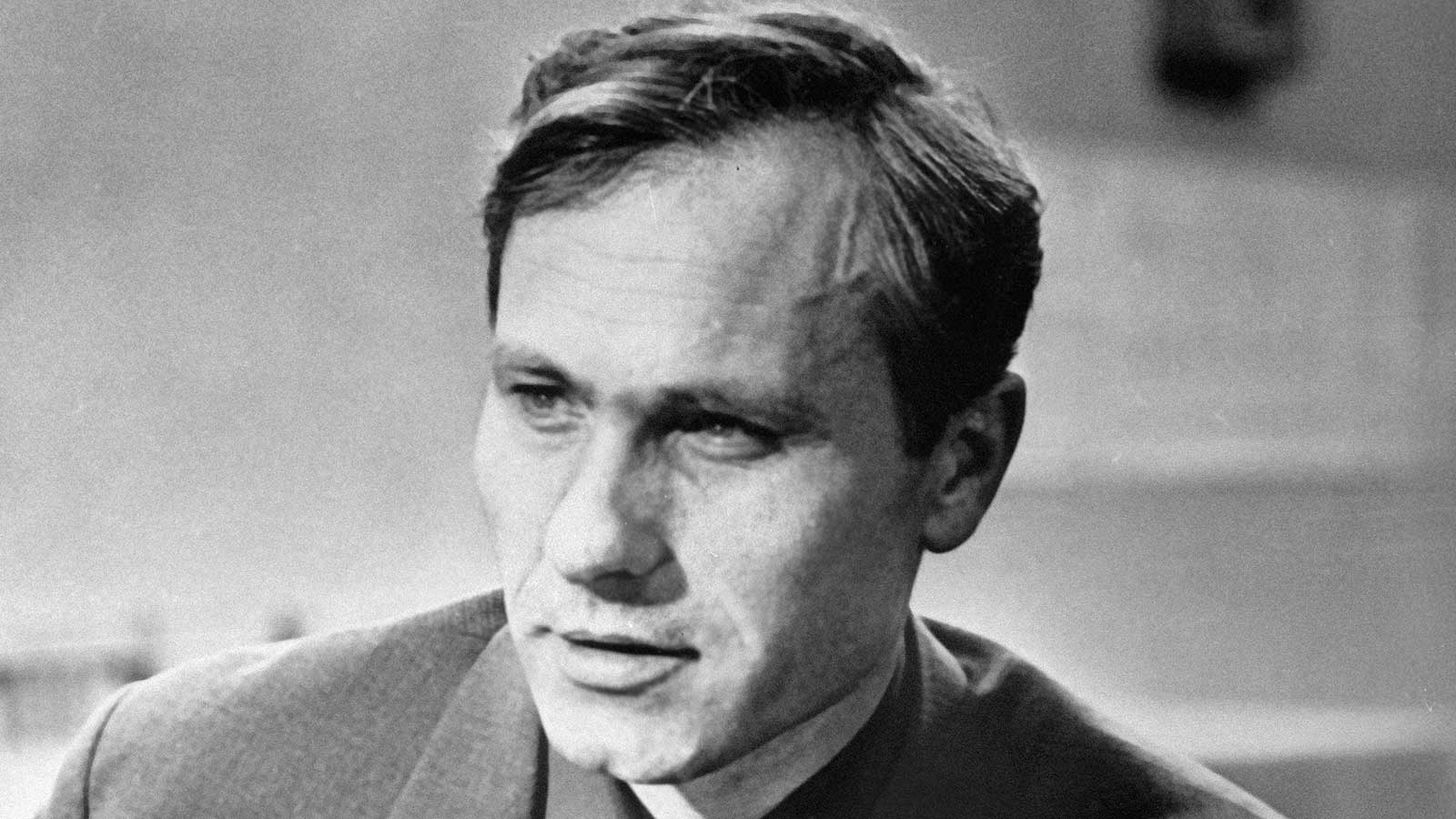

Марлен Хуциев отдыхает во время прогулки в парке, 1965 год

А ведь все самое сущностное, исключая разве что долгую сцену у костра из «Июльского дождя», разворачивается именно в этих маленьких комнатках — замкнутых, отрешенных, иногда осаждаемых. Вспомнить хотя бы, как тесно и неуютно становится в сцене очередных посиделок у друзей из второй части «Мне 20 лет», усугубленной еще и навязчивыми замечаниями беснующегося героя Андрея Тарковского.

В минуты, когда персонажам нужно уединение, камера сама отсекает все лишнее, оставляя двоих наедине друг с другом. Так происходит в сцене в столовой из «Мне 20 лет», во время которой Колька, впроброс поддерживая беседу с коллегами, то и дело оборачивается к сидящей позади девушке, чье внимание он потерял и вновь стремится заполучить. Вместе с Колькой горизонтально панорамирует и камера, периодически оставляя за кадром участников беседы, чтобы заключить в свои объятия лишь две смущенные фигуры.

В следующей сцене, уже в кабинете, случится то, что Кольку морально парализует: парень столкнется с реальностью, в которой, несмотря на прошедшее время низости и жестокости (по доносу был расстрелян и отец Хуциева), каждый второй все еще может оказаться сволочью, стремящейся извести честного человека.

Все это к тому, что интерьеры значат для кино Хуциева не меньше, чем репортажи со столичных улиц. Почему же славу его фильмам составили не тончайшие диалоги, разыгранные на кухне, и даже не нежнейшая мелодрама, вплетенная в канву каждой его столичной поэмы, а именно эти струящиеся под музыку городские пейзажи? А с ними — лица, лица, лица...

Символ оттепели

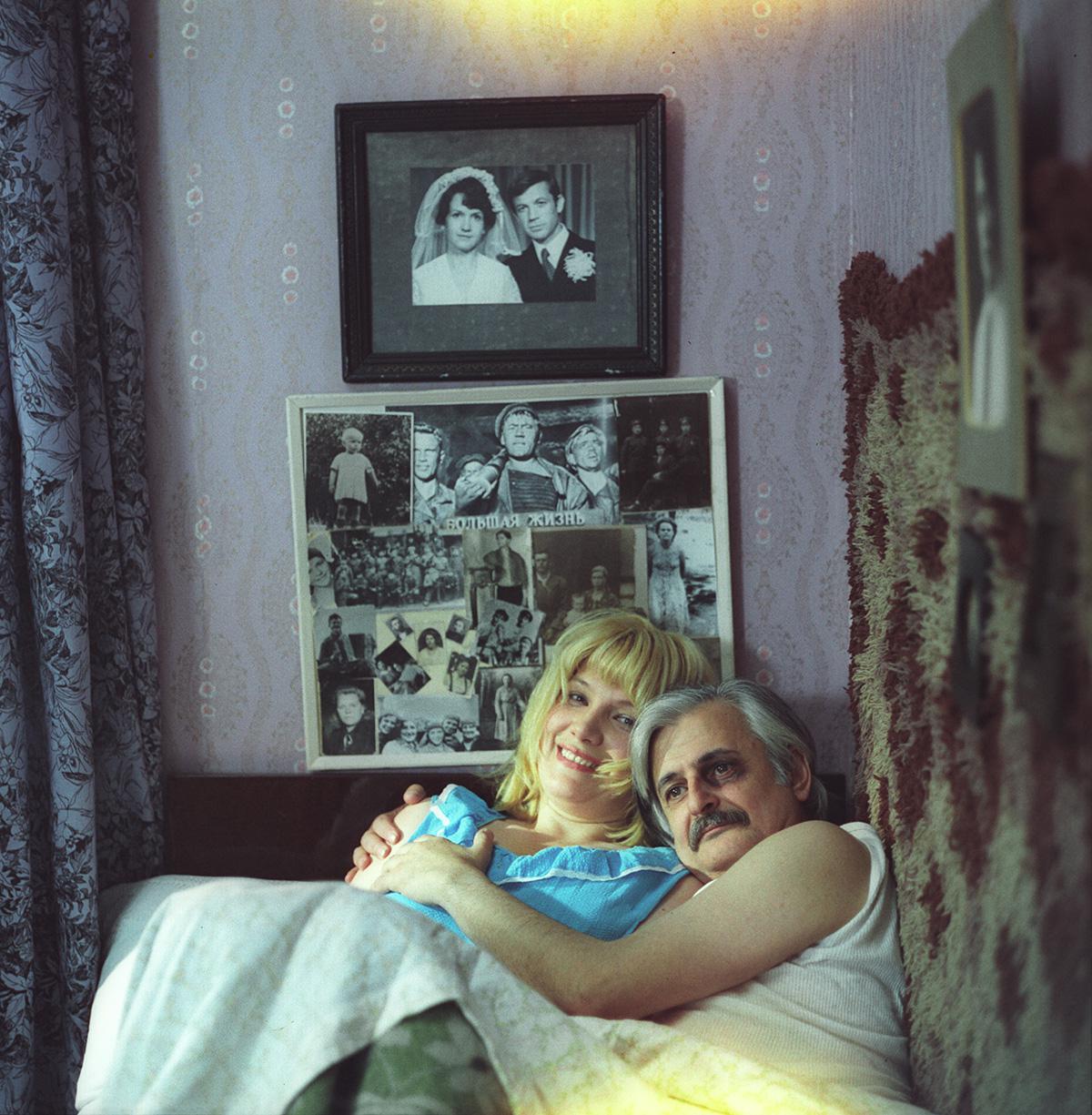

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Пожалуй, главное, чем наделяют Марлена Хуциева, так это статусом первооткрывателя. Мол, именно «Весна на Заречной улице» — шедевр заводской мелодрамы, снятый Хуциевым в паре с Феликсом Миронером, — запустил в 1956-м этот маховик времени, именуемый оттепелью, отправив всех желающих в дивный мир, где советская культура должна была оказаться еще по окончании Великой Отечественной. Тогда еле ощутимые послабления сменились еще более жестким самоуправством и цензурой. В запасе советских кинематографистов оказалось целых семь лет реальной, задекларированной свободы, пока государство вновь не принялось участвовать в делах культуры. Точкой отсчета «Весна», конечно, не стала: начиная с 1953 года советское кино последовательно «оттаивало», стряхивая с себя ошметки сталинского экрана.

Однако именно Хуциев зафиксировал и ознаменовал это явление, подарив ему яркий укоренившийся визуальный образ — кадр в учительской с разбросанными по полу листками и необузданным ветром перемен вместе с героем Николая Рыбникова, ворвавшимся в помещение сквозь распахнутые оконные створки.

Советское кино, несмотря на свой забористый ландшафт, небогато на символичные фигуры. Такое явление, как культ, в нашем контексте долгое время носило печать чего-то нехорошего. А потому возвеличивание рядового и не причастного к партийной верхушке человека одними расценивалось как нечто ругательное (в частности, после XX съезда), другими — как нечто компрометирующее фигуру, культ которой и развенчали в судьбоносном 1956-м. Были, конечно, и максимы, низвергнуть которые ни у кого не хватило бы духу. Например, Ленин, Гагарин, Высоцкий.

Режиссеров, как людей непубличных, это почти не касалось, если, конечно, ты не Гайдай, изложивший мифологию народной комедии. Однако Хуциеву удалось войти в этот перечень, сняв две картины — те, что впоследствии сформировали его фирменную дилогию, феномен которой мало кто способен описать.

Если «Весна», по сложившемуся мнению, стала символом открытия окна возможностей (какой же все-таки важный для нашей культуры символ, который каждый раз то «прорубается», то «замуровывается»), «Мне 20 лет» по злой иронии судьбы стал первым гвоздем в его постепенном заколачивании.

Начать стоит с того, что фильм, снятый Хуциевым, зовется «Застава Ильича», и он все еще существует. Киноведы и иные дотошные дознаватели могут сравнить две версии, выискивая отличия в кадрах и тексте. В общем-то, отличий достаточно, и все они спрятаны в паре моментов, ненадежных с точки зрения госаппарата.

Например, в документальной сцене вечера поэтов, в процессе которого зритель мог послушать стихи Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко или Роберта Рождественского в их наглядном исполнении. От поэтов в «Мне 20 лет» практически ничего не осталось: цензура с бесстрастием палача отсекла и Ахмадулину с Евтушенко, оставив в кадре только военную лирику.

Главная стратегическая ошибка — назвать фильм именем вождя, что неизбежно вызвало бы (так и случилось) массу ненужного внимания и придирок. Еще несколько сцен из фильма Хуциев был вынужден в одиночку переписать и переснять, так как сценарист Геннадий Шпаликов в уродовании картины участвовать отказался. Был заменен актер, сыгравший в финальной сцене отца главного героя Сережи. Из-за одной-единственной фразы — «нельзя рекламировать наш строй как холодильник» — переснята сцена вербовки Коли в стукача.

Кризис поколений

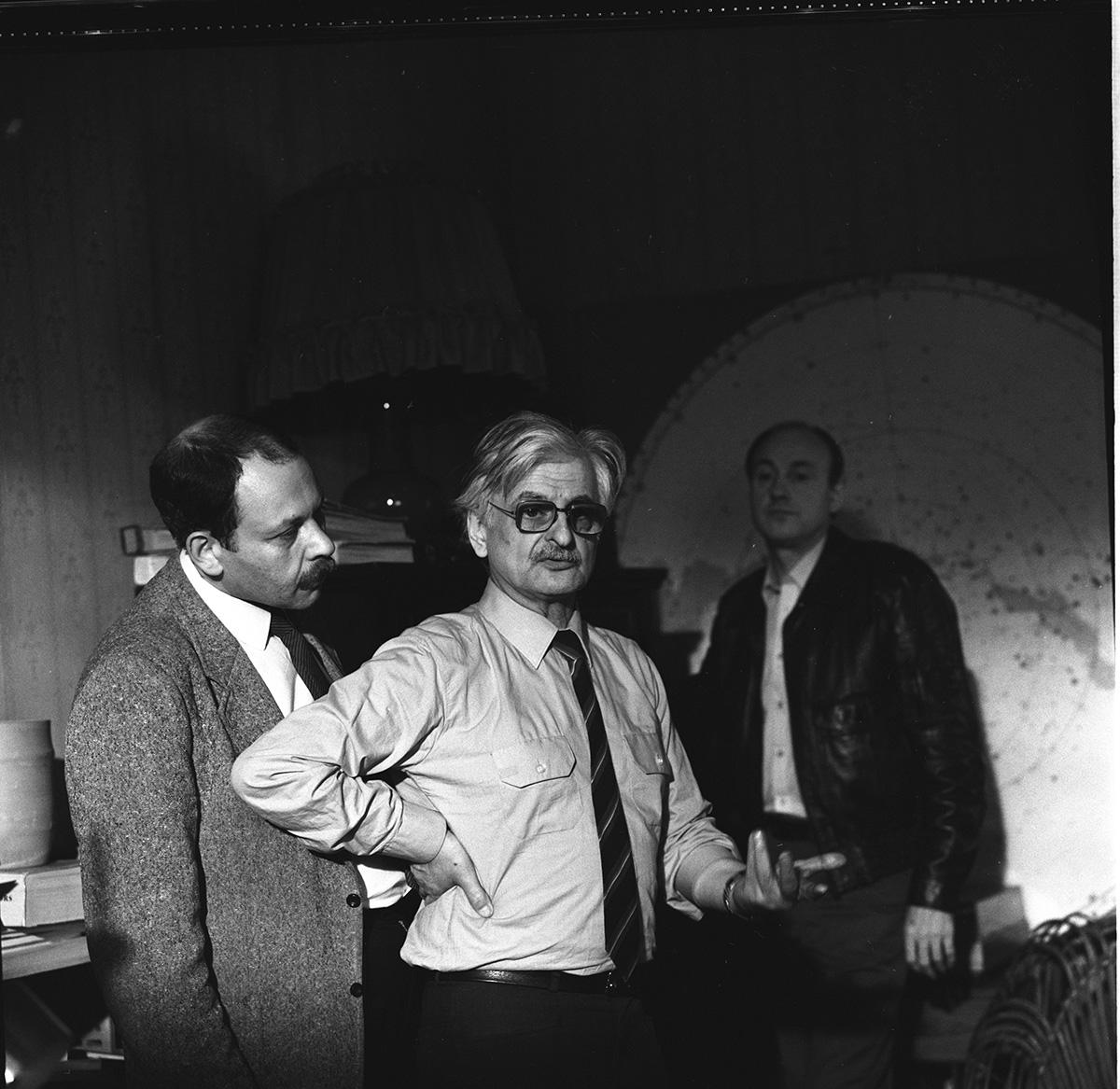

Кадр из фильма «Мне 20 лет»

Однако сильнее всего от переделки пострадала краеугольная по смыслу сцена знакомства Сережи с отцом Ани. Именно здесь Хуциев сталкивает два поколения в одном неудобном разговоре и, очевидно, по необходимости радикально меняет интонацию всего эпизода.

В исконном варианте все злые комментарии Ани, пассивно конфликтующей с отцом, были направлены на высмеивание устаревших идеалов старшего поколения: их твердолобости в вопросах творчества, а также отсутствие потребности в рефлексии. Перекроенная сцена носит совершенно обратную подоплеку: теперь же насмешкам подвергаются молодые — слоняющиеся без дела фланеры, наплевавшие на перспективы, живущие на средства родителей-рабочих и страдающие неведомой болезнью под названием меланхолия.

В «Заставе» на вопрос будущего свекра Сереже, кем он видит себя в 30, Аня, опережая друга, ехидно выстреливает: «Космонавтом!». Насмехаясь над заученными постулатами старшего поколения. В «Мне 20 лет» комментарий Ани носит уже компрометирующий характер: на тот же вопрос девушка серьезно отвечает: «Кинолюбителем». Не режиссером и даже не кинематографистом. Девушка в качестве своего козыря выпаливает не профессию, а неизвестно что, лишний раз выставляя наследное поколение полнейшими инфантилами, не приспособленными к жизни.

Переделка «Заставы» в «Мне 20 лет» развернулась на несколько лет и плавно подвела режиссера к таймлайну «Июльского дождя».

Казалось, та же Москва, те же мокрые улицы. Однако по итогу зритель получает самый эстетский и самый депрессивный фильм по неостывшим следам оттепели, предвосхитивший кино застоя и морального беспокойства.

«Погода отвратная. Впрочем, уже осень», — устало констатируют его герои. Не сказать, что «Мне 20 лет» завершилось на счастливой ноте: какое-то время про этот фильм говорили как про кино, воспевшее молодость и надежды на будущее. Однако, присмотревшись, вы поймете: все надежды режиссер оставляет за скобками, как только начинается вторая глава, привившая нашей культуре Хуциевым определенный образ взросления — через разочарование и межпоколенческий спиритизм.

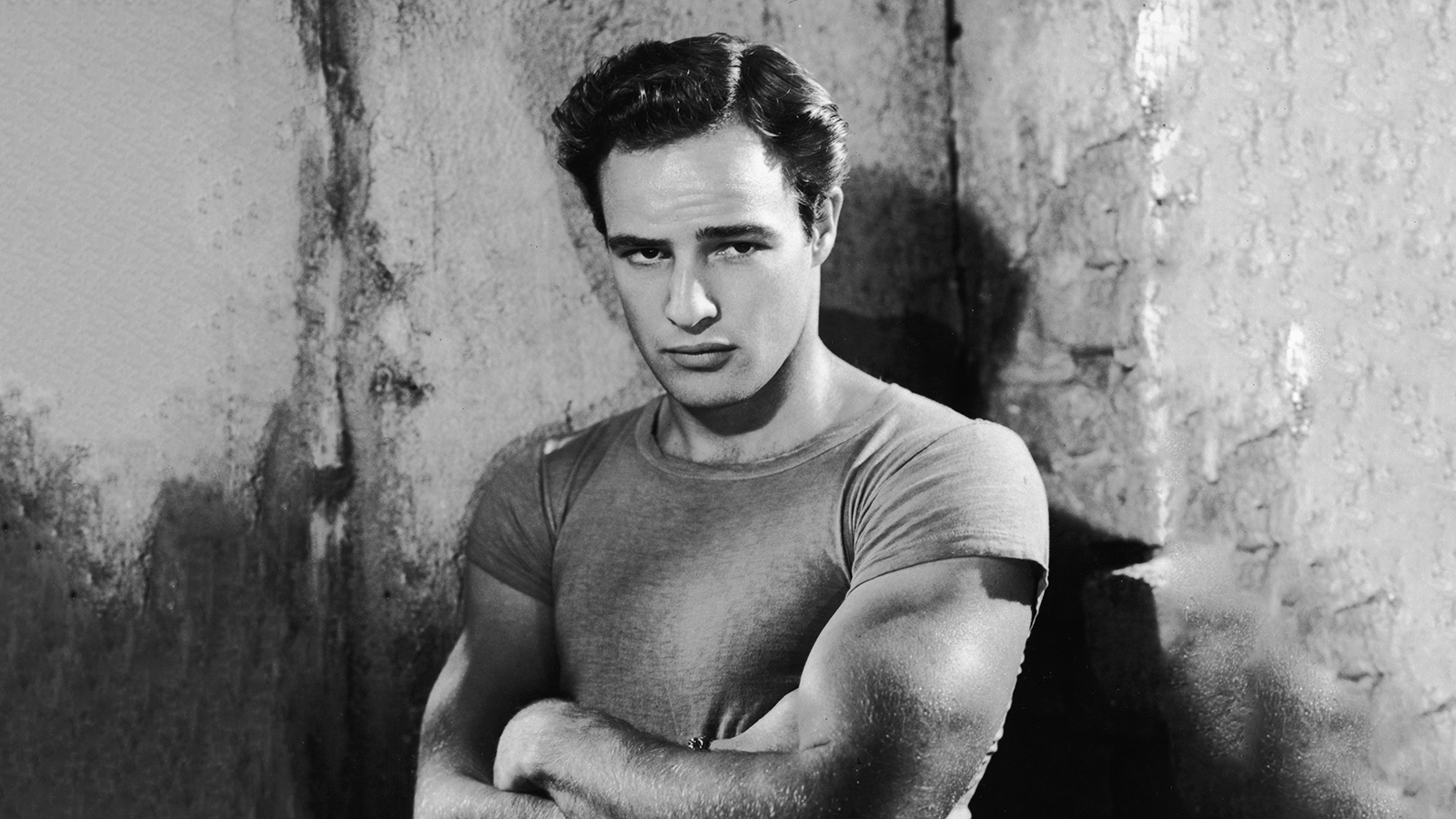

Поиск ответов на экзистенциальные вопросы, тяготившие главного героя в «Мне 20 лет», в «Июльском дожде» трансформируется в смирение перед неизбежным. Привычка становится сильнее чувств, атрофируя незадействованные рецепторы.

На авансцену схваченные камерой одного из лучших советских операторов Германа Лаврова выходят повзрослевшие двадцатилетние, научившиеся быть приспособленцами и глушить голос свободоволия. Они пустили корни, разрослись общинами, нашли пустячные интересы, служащие буфером между ними и собеседниками. «Эпоха мирного сосуществования», как нарекает ее герой Юрия Визбора, при этом деля людей на строительные составы: тугоплавкие, огнеупорные, железобетонные, синтетические, крыты соломой...

Говорить о вещах сердечных здесь можно только с холодной головой, подобно тому, как это делает Володя, предлагая Лене то ли семейную жизнь, то ли брачный договор. Оттого колеблется Лена, решившаяся с разрешения матери адресовать ей робкое «люблю».

Образ безликого незнакомца, являющегося девушке только частично, в виде голоса из телефонной трубки, пробуждает в ней тягу к близости и родству. Однако и он, судя по обрывкам фраз, такой же отколовшийся от стаи бывший двадцатилетний, теперь же сетующий на кризис тридцати.

Витальность фильмов Хуциева

Кадр из фильма «Июльский дождь»

«Мне 20 лет» и «Июльский дождь» — кино, рецептуру которого невозможно вычленить и прописать в учебной хрестоматии. Это режиссура, которой невозможно научить (судя по отзывам студентов, преподавание мэтру и вправду не давалось).

Хуциев велик тем, что сумел обуздать и запечатлеть нечто невидимое и нематериальное: воздух, время, пустоту. Его фильмы рождаются из порыва ветра, из случайного шороха, брошенного взгляда, попутно оброненных фраз или летнего ливня.

Режиссер, как никто другой, умел впустить в кадр пульсацию реальной жизни и не боялся, что она наведет свои порядки. Так родились блестящие сцены Первомая из «Мне 20 лет» или многострадальный вечер поэтов из «Заставы».

Сентиментальность его героев исходит из решимости, придаваемой им стихией. Трепет дождевого вихря наделяет некогда холодную учительницу из «Весны» силами высказать наболевшее мающемуся от любви герою. А босоногая пробежка под июльским дождем, подобно знаменитому танцу-эмансипации Брижит Бардо из «И бог создал женщину», — воплощение бунта естества против казенности, сухости и конформизма.

Витальность, воспетая режиссером, не возникла на пустом месте. Хуциев искал ее с первого фильма — теперь уже кажущейся наивной рабочей мелодрамы «Весна на Заречной улице», превратившей Николая Рыбникова в секс-символа ранней оттепели.

Однако история отношений удалого сталевара и интеллигентной учительницы, живым людям предпочитающей Блока, Маяковского и Рахманинова, уже не кажется такой невинной при внимательном пересмотре. Главным образом стоит обратить внимание на сцену на заводе, куда суровая, но уже оттаивающая учительница Таня приходит, чтобы сблизиться с рабочим народом, — натуральный образец производственной эротики! А как живо и уязвимо выглядит сцена, в которой взревновавший отчима маленький Федор стрижет волосы спящей мачехе, желая отвадить ее от героя Василия Шукшина в «Двух Федорах».

Кадр из фильма «Два Федора»

В каком-то смысле кино Хуциева гибко и изменчиво так же, как и время, за которым оно следует.

Хуциев хоть и известен как поэт непринужденности, обыденности и полутонов, не существует вне трагического опыта военного прошлого. Его кино — рефлексия не столько исторической травмы, сколько безотцовщины, ставшей важной темой в 1950-х. Герои «Мне 20 лет» ищут ответы на сложные вопросы, адресуя их такому же потерянному поколению, как и они сами, только еще более брошенному и еще более молодому (отцу Сергея, призраком восставшему по зову сына, всего 21 год).

Кто на самом деле способен их сориентировать, герои Хуциева так и не узнают. И пока одни будут терзать вопросами умерших, другие — утешаться якобы непринужденными беседами у костра, а третьи — искать ответы в доверительных разговорах с незнакомцами, жизнь будет утекать сквозь пальцы. А вместе с ней и мысль, любовь, близость, молодость и, конечно, нежданно обретенная свобода.

Кадр со съемок фильма «Гори, гори, моя звезда»