Внимание на плечо Хомы. В фильме «Вий» нашли серьезный киноляп

. С его одеждой творится необъяснимое, как и с накидкой на гробу Панночки

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Сюжет фильма, снятого по повести Николая Гоголя, разворачивается вокруг бурсака (так в дореволюционной России назывались студенты духовных училищ, состоявшие на полном пансионе) Хомы Брута, которому надо провести в деревенской церкви три ночи у гроба умершей Панночки. Герою предстоит читать молитвы над телом покойницы, но в деревне ходят слухи, что девушка была ведьмой. Роль студента сыграл Леонид Куравлев, а Панночкой на экране стала юная Наталья Варлей.

РБК Life пересмотрел советский фильм ужасов и нашел явные киноляпы, которые не заметили создатели фильма.

Шапки бурсаков

Четвертая минута от начала картины. Ректор обращается к ученикам. Видно, что подавляющее большинство молодых людей без головных уборов. Через секунду смена плана, камера показывает ту же сцену со спины и бросается в глаза опрятный вид всех бурсаков, они как один уже в шапках.

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

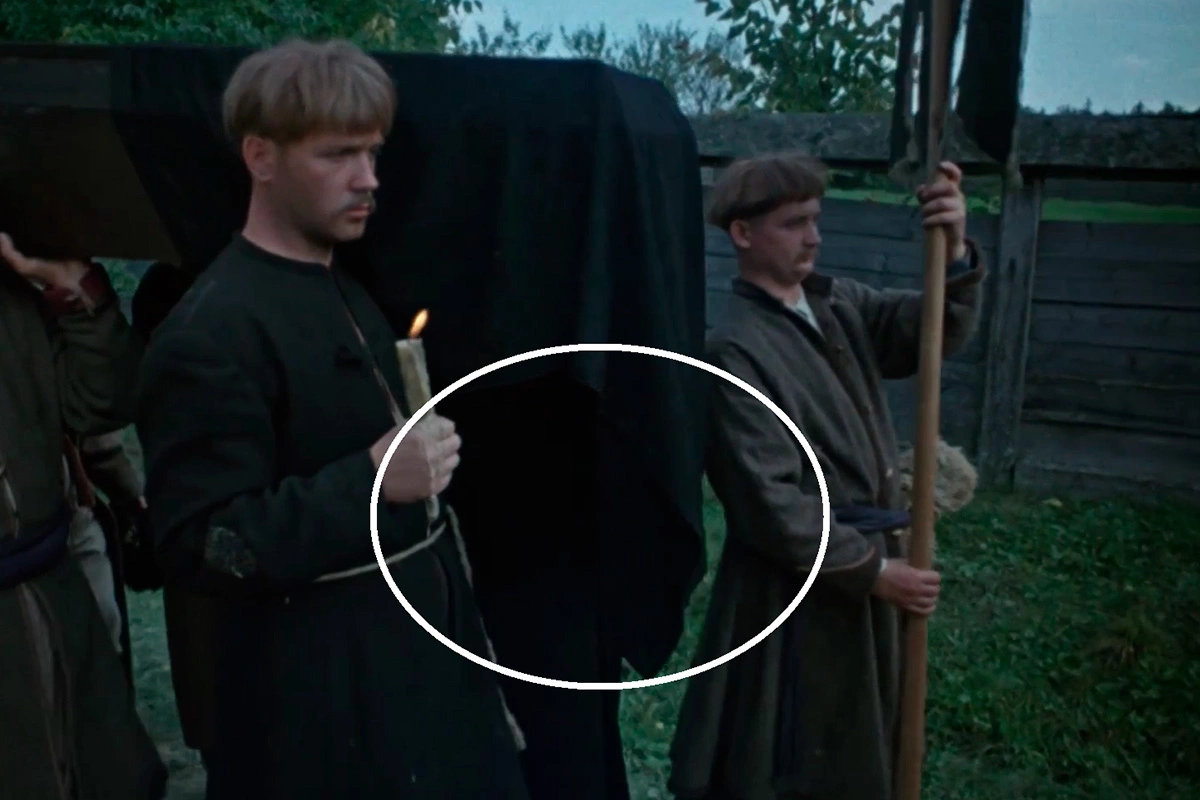

Прореха на плече Хомы

На 16-й минуте фильма за Хомой приходит товарищ по учебе и сообщает, что тому надо отправиться к ректору. До этого на нескольких кадрах явно видно, что на плече у героя Куравлева подрясник порван. Дыра более чем заметная. С этой прорехой на левом плече Хома не спеша и идет по улице, кинокамера следует за ним.

Буквально через пару секунд бурсак приходит к ректору, и тут явно бросается в глаза, насколько аккуратнее стал выглядеть персонаж Куравлева. Одежда у него в порядке, никакой дыры нет и в помине. Если оправиться и застегнуться он мог перед тем, как войти в покои к главе семинарии, то вот прореха на плече исчезла, видимо, чудесным образом.

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

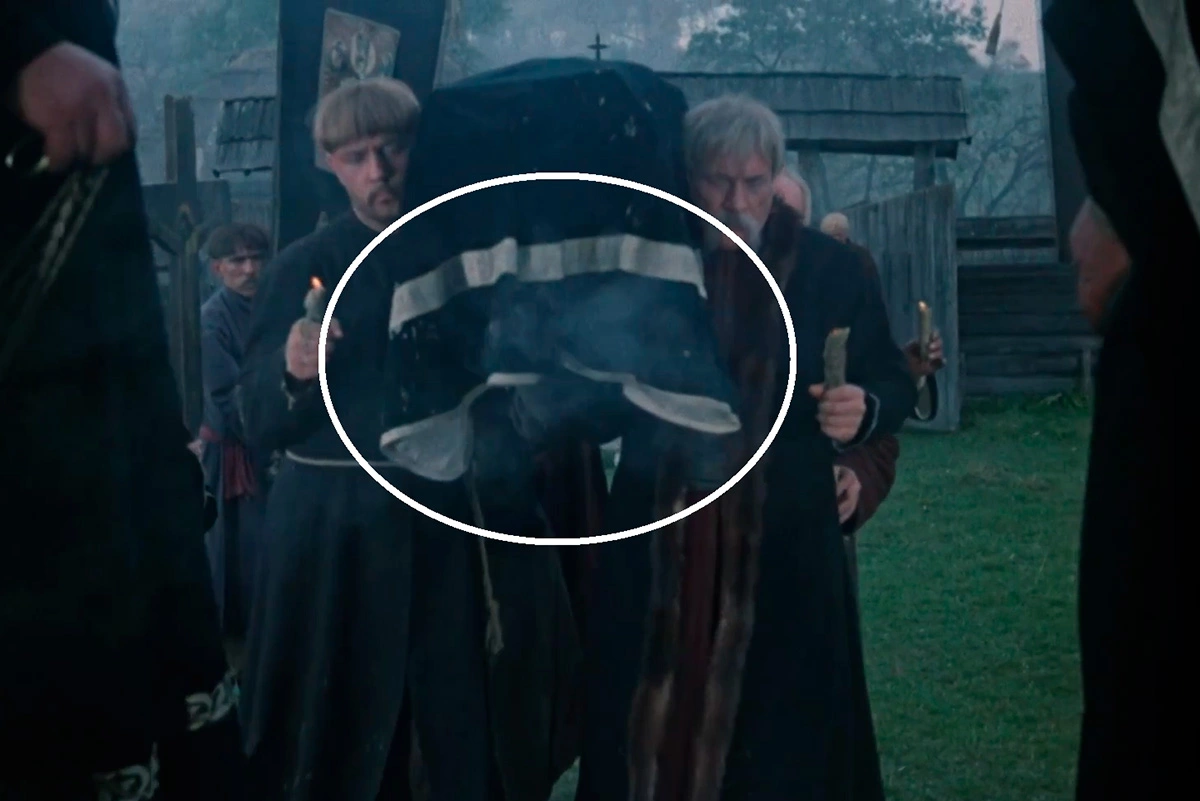

Накидка на гробу

33-я минута фильма. Из дома сотника выносят гроб с телом его дочери. Видно, что на деревянную домовину наброшена траурная накидка с серебряной широкой каймой. Пока сельчане и Хома несут умершую Панночку по деревне, накидка становится полностью черной, без узоров, а когда траурная процессия приблизилась к деревенской церкви — серебряная полоса снова оказалась на накидке.

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Слеза Панночки

39-я минута киноповествования. Как и написано в литературном первоисточнике, у гроба Хоме привидится кровавая слеза, которая скатилась у Панночки по щеке.

«Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови», — говорится в повести «Вий» Николая Гоголя.

На экране слеза растекается в розовое бесформенное пятнышко. Через мгновенье, прежде чем исчезнуть, растекшаяся слеза вновь «собирается» в круглую каплю. Если само по себе исчезновение кровавой слезы — задумка авторов, то вот с цветом и формой, в разных дублях, видимо, промахнулись художники по гриму.

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967 г.)

Интересно

Этот фильм называют первым советским хоррором. Он вышел на экраны страны в 1967 году, и его посмотрели больше 32 млн зрителей Советского Союза. С удовольствием его пересматривают и сейчас, и, судя по отзывам на «Кинопоиске», картина по-прежнему производит большое впечатление, несмотря на то что современный зритель избалован спецэффектами шагнувшей далеко вперед киноиндустрии.

«Смотрела в первый раз давно-давно, когда была маленькой. Скажу честно, было страшно. После мне захотелось посмотреть еще и еще, страха не было, но было огромное наслаждение от старого фильма ужасов, где нет мяса, крови, маньяков и т.д.».

«Вот на какой фильм надо равняться современным постановщикам страшилок. Фильм на века. Шедевр отечественного кинематографа, да и мирового».

«Есть мелкие неточности, но сильно в глаза они не бросаются. Это даже придает фильму некую уникальность. Спецэффекты для того времени вполне качественные».

«В ленте многое построено на визуальных эффектах: свисты, скрипы, неожиданные звуки. Все это создает нужный настрой в картине, прокладывая нить между зрителем».

Идея экранизации «Вия» изначально пришла в голову знаменитому советскому режиссеру Ивану Пырьеву («Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «В 6 часов вечера после войны»). Но у востребованного мастера не хватило времени самому реализовать задумку, и он предложил снять картину двум студентам Высших режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР Георгию Кропачеву и Константину Ершову. Именно их имена и указаны в титрах в качестве постановщиков картины.