Второстепенные члены предложения

. Виды, примеры, советы экспертов

Второстепенные члены предложения — это слова, которые дополняют или уточняют главные члены предложения

В структуре языковой коммуникации второстепенные члены предложения выполняют роль уточняющих и дополняющих элементов, которые делают высказывание более выразительным и информативным. Они помогают подробно описывать предметы, действия и обстоятельства, придают речи точность и красочность. РБК Life рассказывает, какие бывают второстепенные члены предложения и как их правильно находить.

Что такое второстепенные члены предложения

Второстепенные члены предложения — это слова, которые дополняют или уточняют главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), делают речь более содержательной и выразительной. Если главные члены формируют «каркас», то второстепенные помогают раскрыть смысл высказывания [1].

Когда я объясняю ученикам функцию второстепенных членов предложения, то показываю им работу стрит-арт художника Бэнкси Pulp Fiction и прошу описать, что на ней изображено, при помощи только главных членов. Звучит примерно так: «Мужчины стреляют». Но это не отражает сути работы, пропадает тот самый парадокс, который заложен в граффити, — выстрелы из бананов. Второстепенные члены в этом случае необходимы для детальности, смысловой нагрузки. В речи у них та же задача — уточнить, сообщить более полную информацию. Зачастую использование исключительно грамматической основы делает речь не только скудной, но и неясной.

На граффити Pulp Fiction Бэнкси изобразил персонажей Винсента Веги и Джулса Уинфилда из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Вместо пистолетов мужчины держат в руках бананы

Что такое определение

Определение — это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и относится к существительному или местоимению. Оно помогает уточнить, о каком именно предмете идет речь, расширяет подлежащее, делает высказывание более выразительным и точным.

Определение отвечает на вопросы:

- какой? какая? какое? какие?

- чей? чья? чье? чьи?

- который? которая? которое? которые?

Выделяют два вида определений:

- согласованные — стоят в том же роде, числе и падеже, что и определяемое слово. Например: трава (какая?) зеленая, урок (какой?) первый;

- несогласованные — не изменяются вместе с определяемым словом, выражаются другими частями речи (существительным в косвенном падеже, инфинитивом, наречием). Например: чашка (какая?) без ручки, дом (какой?) напротив.

Без определений наша речь стала бы сухой и бедной. Сравните: «На дороге стоит машина» и «На дороге стоит старая зеленая машина соседа». Второе предложение более яркое, потому что именно определения передают эмоции и оттенки смысла.

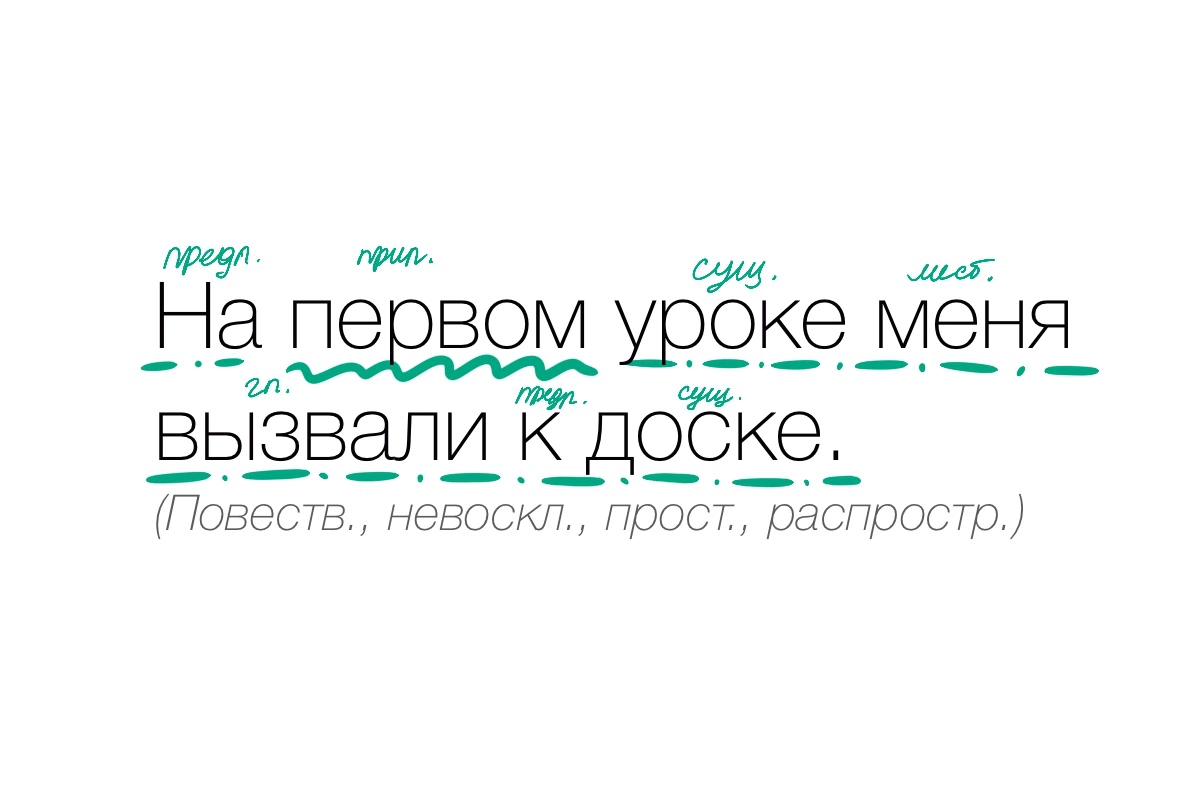

Умение определять второстепенные члены нужно для синтаксического разбора предложения

Что такое дополнение

Дополнение — это второстепенный член предложения, обозначающий предмет, на который направлено действие. Оно уточняет, с чем или кем связано действие сказуемого.

Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей:

- кого? чего?

- кому? чему?

- кого? что?

- кем? чем?

- о ком? о чем?

Выделяют два вида дополнения:

- прямое — отвечает на вопросы винительного падежа без предлога (кого? что?). Например: читаю (что?) книгу, рисуют (что?) картины;

- косвенное — отвечает на остальные падежные вопросы и употребляется с предлогами. Например: думаю (о ком?) о друге, надеть (что?) платье.

Дополнение — мостик между действием и предметом. Благодаря дополнениям речь становится конкретной и содержательной. Без них многие предложения выглядели бы незавершенными: «Я читаю» — и сразу возникает вопрос: «Что читаешь?» — хочется дополнить.

Что такое обстоятельство

Обстоятельство — это второстепенный член предложения, который указывает место, время, причину, цель, образ действия или другие условия, при которых совершается действие. Обстоятельство почти всегда связано именно со сказуемым, потому что оно раскрывает условие совершения действия.

Обстоятельство отвечает на вопросы:

- где?

- куда?

- когда?

- откуда?

- почему?

- зачем?

- как?

- в какой степени?

- при каком условии?

Ученикам важно уметь задавать вопросы к слову. Без этого навыка невозможен поиск членов предложения и их верное определение. К примеру, в предложении «Преступник забрался в дом» необходимо построить следующую цепочку вопросов: кто? — преступник; преступник что сделал? — забрался; забрался куда? — в дом. Если я на месте ученика не понимаю, как слова связываются в словосочетания и предложения, и не могу установить эту связь по вопросам, то найти члены предложения не получится. Поэтому ключевая тема в восьмом классе, где вся программа посвящена синтаксису и пунктуации, — словосочетания и их поиск в предложении. Искать связи у двух слов гораздо проще, чем в объемном предложении, щедро присыпанном запятыми.

По значению и вопросам выделяют восемь видов обстоятельств:

- образа действия (как? каким образом?) — «Учитель объяснял (как?) подробно и понятно (однородные обстоятельства)»;

- места (где? куда? откуда?) — «Дети побежали (куда?) на школьный двор (двор — обстоятельство)»;

- времени (когда? с каких пор? до каких пор?) — «Завтра мы уезжаем (когда?) рано утром»;

- причины (почему?) — «Он остался дома (почему?) из-за дождя»;

- цели (зачем?) — «Я пришел (зачем?) позвонить подруге»;

- условия (при каком условии?) — «Выпей таблетку (при каком условии?) при необходимости»;

- уступки (несмотря на что?) — «Он продолжал работать, (несмотря на что?) несмотря на усталость»;

- меры и степени (в какой мере, степени?) — «Она осталась (в какой степени?) чрезвычайно довольна результатом».

Учитель русского языка Дарья Никитина рассказывает, что ученики часто путают дополнения и обстоятельства. Чтобы отличить одно от другого, она советует помнить две ключевые идеи:

- дополнение — предмет, на который направляется действие. С ним всегда что-то происходит;

- обстоятельство — условие, при котором происходит действие. С ним ничего не делают, оно характеризует само действие: где, когда, каким образом, почему что-то произошло.

Если представить, что мы детективы и расследуем преступление, то дополнение — жертва, с которой что-то случилось. А обстоятельства — те факты, которые нам необходимо выяснить, чтобы узнать о преступлении больше. Пользуясь метафорой, можно посмотреть на примерах: преступник забрался в дом. «В дом» — обстоятельство места, отвечающее на вопрос «куда?». Но дом — еще и существительное, отвечающее в предложении на падежный вопрос «во что?». Почему тогда «в дом» не является дополнением? Во-первых, контекстно для нас важнее, что «в дом» указывает на место, а значит, вопрос «куда?» логичнее. Во-вторых, дом в этом случае не является объектом, над которым совершено действие.

Полицейские задержали преступника. «Преступника» отвечает на вопрос «кого?» — это объект, над которым совершилось действие — его задержали. Это дополнение.

С учениками я иду более простым путем: если есть сомнение, прошу задать наречный вопрос к слову (где? когда? куда? откуда? как?). Если можно задать — обстоятельство, если задаются только падежные вопросы (кого? чему? о чем?) — дополнение.

Комментарии экспертов

Одна из самых частых ошибок — путаница между прямым дополнением и подлежащим. Так происходит потому, что оба эти члена предложения могут быть выражены существительным в форме именительного или винительного падежей. Например, в предложении «Мальчика похвалили» слово «мальчика» стоит в винительном падеже и отвечает на вопрос «кого?». Это прямое дополнение, потому что действие совершается не самим мальчиком, а над ним. Но многие дети по привычке считают его подлежащим, ведь это существительное в начале предложения. Сравним: «Мальчик похвалил друга» — здесь мальчик (кто?) является подлежащим. Такая путаница часто возникает именно в безличных конструкциях («Ученика спросили», «Девочку встретили»).

Я всегда советую детям: чтобы не ошибиться, нужно не только задавать вопрос, но и проверять, совершает ли предмет действие или же действие направлено на него. Это главный критерий для отличия подлежащего от прямого дополнения.

Часто ученики путают члены предложения и части речи. Какой член предложения? Существительное. Какая часть речи? Обстоятельство. Получается смешение двух разных разделов языка — морфологии и синтаксиса. Все эти названия частей речи и членов предложения совершенно абстрактны, их нельзя потрогать, поэтому приходится только запоминать. Иногда я объясняю разницу подходов через игру, где необходимо ответить на вопросы об одном и том же слове на разных языковых уровнях. Например, о слове «брешь» мы можем задать такие вопросы:

- Фонетический уровень: правда ли, что в слове «брешь» два мягких согласных звука?

- Морфемный уровень: какое окончание в слове «брешь»?

- Лексический уровень: в сочетании «брешь в бюджете» слово «брешь» используют в прямом или переносном значении?

- Морфологический уровень: верно ли, что существительное «брешь» склоняется так же, как существительное «кешью»?

- Синтаксический уровень: какими членами предложения может быть слово «брешь» в разных формах?

Чтобы усвоить отличия, важно представлять язык как целостную систему и понимать, о какой части системы мы говорим в конкретном случае. Это трудная и иногда нерешаемая задача.