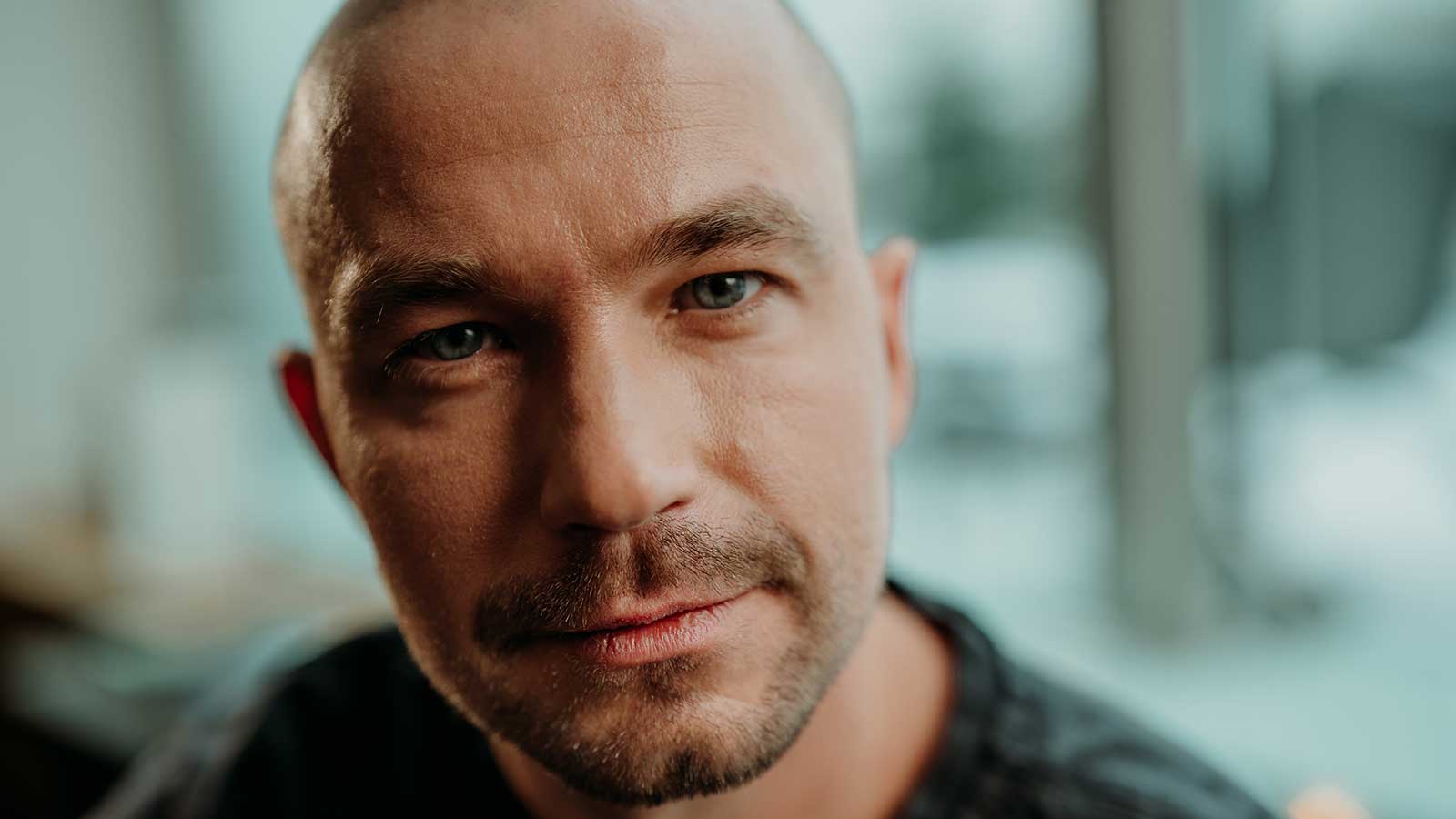

«Все начинается с нас»: Павел Ворожцов — о судьбе и «Баре «Один звонок»

. РБК Life поговорил с актером об инфернальности, мистике и жизненном путиПавел Ворожцов — о том, как сериал «Бар «Один звонок» отражает реальность

Актер Павел Ворожцов

С 1 октября в онлайн-кинотеатре Kion выходит сериал «Бар «Один звонок» — о мистическом месте, в котором посетителям предлагают сыграть в русскую рулетку за звонок на тот свет.

Загадочного персонажа, циничного бармена, сыграл Данила Козловский, а его помощника — поставщика алкоголя в бар — Павел Ворожцов, актер МХТ имени А.П. Чехова, известный по многочисленным работам в кино (более 130 названий).

РБК Life встретился с актером, чтобы поговорить о закрученном сюжете сериала, а еще о мистике, которая влияет на восприятие реальности, и о судьбе, которая ведет каждого своей дорогой.

— Поздравляю с долгожданным релизом сериала. Это был долгий путь, с 2023 года. Можете припомнить, какое впечатление на вас произвел проект изначально?

— Сценарий — это первое, что попадает в руки актеру. Так что первое ощущение испытываешь именно от него. Что касается «Бара «Один звонок», история там была закрученная, нестандартная. Это мистический триллер. В каждой серии отдельная история. И сквозная линия. На съемочной площадке все это было видно: визуальные решения, реквизит — все соответствовало атмосфере. Я, правда, был занят на съемках недолго — всего три дня.

Павел Ворожцов в роли Маркелова. Кадр из сериала «Бар «Один звонок»

— Ваш герой появляется во втором эпизоде, и сперва непонятно, что связывает его с баром и персонажем Козловского, почему он проявляет такое упорство, отказываясь всех выдать. Вы как-то рассказывали, что вас рассматривали в другую экранизацию «Мастера и Маргариты» как Коровьева, но экранизации не случилось. Так вот, персонаж в «Баре» — это немножко Коровьев, на мой взгляд.

— Со времен института некоторые педагоги говорили, что есть что-то инфернальное во мне, когда я на сцене. Константин Райкин говорил, что в каждом хорошем артисте должна быть чертовщинка. Может, это смесь азарта с какой-то природой игры. Сейчас готовлюсь к постановке в Московском художественном театре, посвященной 90-летию Олега Павловича Табакова. Многие его интервью пересматриваю в связи с этим. У Табакова много есть, что процитировать. Например, выражение «артист с каскадом»… Когда ты можешь достичь в своей роли «каскада», того, к чему стремишься, тогда получается что-то, наполненное определенной энергией.

В нашем случае мой персонаж, Маркелов, вроде бы знает чуть больше, чем другие, потому что все пытаются понять, что же это за бар такой. И вроде немного принадлежит ему, то есть имеет некоторые отношения — он поставщик алкогольной продукции в этот бар. Место, повторюсь, мистическое. Поэтому все, кто с ним связан, даже сам Маркелов, не до конца понимают, что это за сущность. Конечно, он более осведомлен, но если провести аналогию, то он очень похож на нас. Мы тоже не все знаем о том, где находимся.

— Или знаем только то, что позволяем себе знать.

— Да. А дальше уже размышляем, устраивает нас это или нет.

— Вот мы сидим сейчас с вами в кафе «Чехов», где вот-вот начнут собираться люди на спектакль «Кабала святош», по Булгакову тоже. И «Мастера и Маргариту» мы упомянули, и о мистике говорим. К слову, ваша роль в фильме — вы сыграли Варенуху — показалась мне какой-то урезанной.

— Да, там даже буквально, кажется, урезанные кадры есть где-то, где только ухо мое торчит. Может, монтажер на меня обиду затаил. Не все помнят в итоге этого персонажа — просто потому, что там их много. В разных экранизациях и спектаклях Варенухи может и не быть. В кино его линия немного купирована. Хотя кино — это отдельная история.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)

— Понятно, что художник в лице режиссера отошел от слов художника в лице писателя, придумал что-то свое.

— Сценаристы вообще другое произведение придумали, другие темы подняли. Может быть, есть подобные мотивы в романе, но их вытянули на первый план и стали развивать. По моему личному мнению, получилось вообще не о том, что Булгаков писал.

— А как вам экранизация Владимира Бортко?

— Я давно ее смотрел. Она, знаете, может нравиться или нет. С технической точки зрения мы теперь все искушены, а там некоторые художественные решения смотрятся кукольными. Но булгаковская интонация, насколько я помню, там хрестоматийно дана. Экранизация очень подробная, иллюстративная. Обычно я считаю, что это плохо. Но суть в том, что это достаточно адекватный пересказ романа.

— Вернусь к «Бару». Сериал про игру с судьбой, игру с дьяволом, если хотите. Главный персонаж — трикстер. А вы верите в судьбу? Насколько вы разделяете мнение, что человек «внезапно смертен»?

— Я верю, да. Тут вопрос в том, что мы под судьбой понимаем. Что есть какая-то матрица, которую не изменить? Нечто предписанное? Я уверен, что у каждого есть своя матрица. Наше предназначение. Есть такая история, что душа перед началом жизни заключает договор, так скажем, о том, что с ней будет происходить. А дальше насколько ты соответствуешь этому сценарию, такие тебе и будут выпадать дороги. И ты проходишь свой путь. Или есть, например, пьеса, куда ты пошел играть. Там разные события: ты счастлив, ты печален. Душа хочет этот опыт испытать, она не ставит ему знаки плюс или минус. Ей интересен любой мощный опыт.

У кого-то по судьбе выпадают крайности, у кого-то дорожка более ровная. Как в передаче «Умники и умницы». Есть красная дорожка, где любой неправильный ответ — и ты выбываешь, а если ответишь на два вопроса правильно, то пройдешь в финал. Есть желтая, где можно один раз ошибиться. Зеленая, где, кажется, два раза. Но чем больше ставки, тем интереснее опыт.

— Вы окончили в Таллине педагогический, у вас диплом журналиста-переводчика. Почему по судьбе выпал театр?

— В этом смысле это личное подтверждение сказанного выше. По сути, я родился в Таллине, в Советском Союзе, потом это стала другая страна. Кстати, в 1992 году, когда мне было 12 лет, я попал в детскую театральную студию и с тех пор не заканчивал заниматься театром никогда. Я поступал на журналистику, занимался борьбой, теннисом, музыкой, еще много чем. Где только не учился, где только не работал! На алюминиевом заводе, например. Но все это менялось, кроме театра. Попал я туда не по собственному желанию, это не была моя личная инициатива. Это судьба в лице моей мамы взяла меня за руку и привела в театральную студию. А руководила там Ирина Томингас, которая когда-то окончила Щукинское училище и вернулась в Таллин. Она была дочерью классного руководителя моей мамы — тоже судьба.

Я уже не раз рассказывал, как это было. Мы во дворе играли в футбол, и, кажется, мама услышала, как я матерюсь, стоя на воротах. Когда я вернулся, мама мне сказала: «Так, все, завтра мы пойдем в театр». Я помню этот момент хорошо, хотя мне было 12 лет. Я только зашел на порог. Помню даже, во что был одет — в спортивный костюм. И мама с ее заявлением. Я даже не понял толком, что это за театральная студия такая.

Она меня за руку туда привела. Меня встретили на площади Победы (сейчас это площадь Свободы), там же находится Русский драматический театр Эстонии, в котором я потом работал. И в этом же театре была студия, хотя она к нему не относилась: у Русского драмтеатра есть своя студия, где, например, Кирилл Кяро занимался, Ирина Леонова (это первая жена Евгения Цыганова).

А меня отвели в студию «Пиноккио». Она так называлась, потому что первый их спектакль был «Пиноккио». Тоже символично — сказка про деревянного мальчика, который превращается в живого. Иллюстрирует наш путь. У кого-то получается его пройти, а кто-то так деревом и остается.

— А почему педагогический институт?

— Когда я окончил среднюю школу, у меня был выбор: идти в технический вуз или педагогический. Я гуманитарий, выбор очевиден. На тот момент там только один факультет — славянской филологии — преподавал на русском языке, и то часть предметов была на эстонском. Так что у студентов опять был выбор: либо диплом учителя русского языка и литературы, либо журналиста-переводчика. Причем я уходил в академ, потому что забросил учебу. Мама тогда сказала: «Зря, что ли, три года учился — получи диплом и делай что хочешь». И я вернулся в университет, сдавал экзамены на год позже.

И дальше опять совпадение, как тогда думали. Режиссер Иосиф Райхельгауз увидел меня на видео спектакля студии «Пиноккио» и сказал: «Этот парень мог быть в Москве». Когда мне сообщили, что приглашают к нему в театр, я подрабатывал монтировщиком и играл в спектаклях в Русском драматическом театре. И вдруг меня отправляют в Москву, на фестиваль «Новая драма». У меня еще эстонский паспорт был.

Фестиваль проходил в МХТ имени Чехова. У нас был спектакль Владимира Епифанцева «Анна Каренина 2». Я в нем не участвовал, но как монтировщик поехал и там показался Райхельгаузу. Судьба. Будто что-то меня брало за шкирку и ставило туда, куда надо.

Мы ехали в Москву на автобусе, который принадлежал театру. До этого я был в Москве проездом, лет в десять. И вот я оказался тут снова, пожалуй, как в первый раз. Автобус высадил нас в Камергерском переулке, и я пошел отсюда, где мы сейчас находимся, на Трубную площадь, в театр «Школа современной пьесы». Там был Борис Мильграм, который как раз посоветовал меня Райхельгаузу. Они меня взяли. Это был май. Они начали думать, как меня вообще сюда оформлять, потому что у меня не было профильного образования и гражданство другой страны. Пока все это решали, я увидел объявление на двери Русского театра, что Школа-студия МХАТ набирает группу на курс Олега Павловича Табакова. 12 человек из Эстонии. Неважно, какое гражданство. И я пошел туда поступать.

— Ладно, это тоже судьба.

— Да, я и говорю. Я позвонил Райхельгаузу, сказал, что поступил к Табакову. А он ответил: «Ну с Олегом Павловичем я тягаться не буду». Мне тогда было 22 года. Для справки: обучение для иностранцев тогда стоило $6 тыс. в год. А мы бесплатно учились. Судьба.

— Мы недавно разговаривали с Артемом Быстровым по поводу того, что у него очень много проектов. Как и у вас: на «Кинопоиске», посчитали, 130. Я спросила его, как он умудряется все успевать: и кино, и театр. А он в ответ пошутил о своей фамилии, что соответствующая.

— У меня тоже соответствующая. Ворожцов.

— От слова «ворожить»?

— Да. Как тут не до мистики, не до магии.

— А вы не разбирались, откуда такая фамилия?

— Разбирался. Говорят, правда, что фамилии раньше давали по роду деятельности. Мои предки, Ворожцовы, из Вятки Кировской области. Почему я вообще в Эстонии родился? Никаких ведь эстонских корней у меня нет, и кровей нет. Белорусские, кажется, есть. Потому что старший брат моего отца чуть ли не командовал Балтийским флотом, был капитаном первого ранга. Они стояли в порту, и мой отец, его младший брат, приехал к нему повидаться. И познакомился с моей мамой, которая родилась в Таллине. Но она русская, не эстонка. Он приехал в гости или по работе (он был одним из первых программистов на ЭВМ)... И там остался жить.

— Не бывает у вас, что хочется вернуться в то место, где рос, и подпитаться энергией?

— Конечно, хочется. Твое место, родной город. Нам обычно свойственно принимать место, где живешь, как должное. Как приезжают люди в Петербург и ахают: «Какая красота!» А местному уже безразлично: он каждый день эту красоту видит. Хорошо там, где нас нет. Пространство, где ты находишься, климат влияют на твой характер, на твое самоощущение.

— У вас нордический характер?

— Нет. Меня в детстве даже водили к психологу: я был нервный ребенок, восприимчивый. Скорее холерик всю жизнь был. Сейчас как-то, наверное, уже не холерик, но и не сангвиник (к такому все стремятся). Научился находить баланс. Потому что профессия требует затрат — энергетических, нервных. Это очень интенсивно, поэтому в жизни ты стараешься не включаться во все. Понимаешь, что здоровее будешь. Это не про равнодушие, а про веру в судьбу, скорее всего. Не пытаться все переделать, везде высказаться. Есть два пути: созидание и разрушение — себя и окружающих.

— Слова не могут повлиять на разрушение или созидание?

— Могут, обязательно. Нельзя говорить: «Ничего себе!» Потому что ты желаешь себе ничего. Надо говорить: «Вот это да!» (Смеется.) Мы даже не замечаем, как много значит слово. Вот в театре, например, главное то, что стоит за словами. А в жизни то, что мы произносим, все к нам возвращается.

— Мне кажется, мы очень много придаем значения тому, что говорят вокруг нас. Вы отважились бы на двухнедельный молчаливый ретрит?

— Мне бы хотелось, наверное. Но для начала надо просто попробовать убрать телефон, сесть и ничего не делать хотя бы 15 минут. Даже это сделать очень тяжело, не то что две недели молчать!

— Сейчас снова стали популярны санатории: есть в этом что-то надежное, когда ты приезжаешь туда, где весь распорядок дня за тебя организовали и тебе не нужно думать, как проводить время, что есть, как организовать досуг.

— Прекратить все контролировать — это полезно. Потому что гиперконтроль, он от недоверия к жизни. Как будто бы мы умнее жизни.

— Мы не можем обхитрить ни жизнь, ни дьявола...

— Мы сами себя горазды обманывать. Надо остановиться, успокоиться. Ты почувствуешь эффект, когда начнешь относиться к другим людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Как говорят, полюбить себя. Это не о самолюбовании, а о заботе.

— В общем, вы удары судьбы стараетесь сглаживать тем, что обращаете внимание на свое состояние, правильно я понимаю?

— Если возникает какая-то проблема (а сейчас вообще череда затмений), не надо сразу бросаться решать. Иногда нужно дать проблеме хотя бы час. Может, сама рассосется. Бывает, что решение возникает само собой, и это даже лучше, чем если мы по-другому сделаем. У хороших режиссеров все артисты играют хорошо, потому что режиссеры умеют отпускать минусы и недочеты. Они умеют поставить актера в правильный контекст, и невзрачный вроде бы артист становится находкой.

Какая-то проблема оборачивается полезным опытом. Несовпадение ожидания и реальности — вот источник всех проблем. Кто-то называет это верой в Бога.

— А вы верите в Бога?

— Тут надо задать вопрос: что значит Бог? Мы и есть Бог. Но я невоцерковленный человек, хотя это не значит, что я отрицаю то, как вера может работать для некоторых людей.

— Мне кажется, это как раз связано с магией слова или силой слова.

— Молитва, крест. Есть выражение «Мне не нужен посредник между мной и Богом». Когда со мной происходили какие-то глобальные потрясения, мои ноги будто приводили меня в церковь. Я замечал, что в важные вехи моей жизни я вдруг оказываюсь внезапно рядом с храмом.

То, что вокруг нас происходит, начинается с нас. Мы испускаем волны, которые создают вокруг нас субъективную реальность.

— Извините, но так и хочется спросить: астрофизика или астрология?

— Что такое астрология, я знаю, конечно, лучше, чем, что такое астрофизика. Для меня астрология — не пустой звук. Это планеты, космос, закономерность. Универсальная модель — от клетки до Вселенной. Станиславский, например, не придумал свою систему, как и Ньютон не придумывал закон тяготения. Он его открыл. Независимо от того, верил кто-то или нет, закон работает. Станиславский сделал то же самое: его система — это закон взаимоотношений, в которые входят психология, физиология, эмоциональные и интеллектуальные вещи. Психофизика — очень сложная структура. Он изучал ее, открыл эти законы, сделал некую систему. Так получается теперь, что нет непсихологического театра — любой театр психологический. Так же и астрология: Луна влияет на приливы и отливы.

— Да, но мы тут ни при чем.

— Приливы — это вода. А человек состоит из воды.

— Это вообще на нас не влияет, мы же не существуем в жидком виде.

— Почему тогда существует статистика обострений неврозов в полнолуние? Сказки об оборотнях тоже связаны с ним, если уж о мистике говорить. Я не согласен, что не влияет на нас.

— Японцы верят, например, что в каждом предмете есть душа.

— Конечно, она есть. Физики склонны все глубже и глубже заглядывать в суть вещей. Раньше принято было думать, что все состоит из атомов, теперь уже квантовые флуктуации. И доходит до того, что вообще ничего там нет — пустота. Так можно прийти к выводу, что ничего и нет вовсе. Но ведь что-то есть, и оно пытается разобраться с тем, что вокруг.

— Да, мы интересная форма жизни, которая пытается себя осмыслить.

— Мы ищем себя, чтобы убедиться в том, что ты и так знаешь, — что ты есть. В какой-то момент «ты есть» и «тебя нет» становится одним и тем же.

— Парадокс. Кот Шрёдингера.

— Когда ты понимаешь, что все на самом деле вода, это становится твоим переживанием, которое приживается в тебе, и ты превращаешься в человека, который понимает, что все происходит самым наилучшим образом. Или так, как ты этого заслуживаешь. Если вернуться к «Бару «Один звонок», там была такая мысль: мы все находимся в этом баре, но не понимаем, что это за место, поэтому самое простое и самое сложное — это получать правильные эмоции, которые формируют реальность. Весь разговор о том, как относиться к тому, что происходит. В космическом смысле все происходит справедливо. Мы в этом смысле все волшебники.