Анатомия умирания: в Театре наций сыграли «Обыкновенную смерть»

. Евгений Миронов в постановке по Толстому ложится в гробТеатр наций представил «Обыкновенную смерть» с Евгением Мироновым

Принципиально тихую и камерную премьеру «Обыкновенной смерти» на Малой сцене Театра наций вполне можно назвать громкой, ведь это первый после долгого перерыва спектакль Валерия Фокина в Москве и серьезная главная роль Евгения Миронова, которого публика увидела в гробу.

На похоронах Ивана Ильича побывала Марина Шимадина.

В 1990-е годы Валерий Фокин с Евгением Мироновым выпустили несколько знаковых спектаклей: «Карамазовы и ад» по Достоевскому и «Анекдоты» на основе его же рассказа «Бобок», «Последняя ночь последнего царя» о конце жизни Николая II и «Еще Ван Гог…», историю душевной болезни великого художника. А в 2002-м Миронов сыграл в фильме Фокина «Превращение» по мотивам новеллы Кафки. В общем, вместе они привыкли иметь дело со сложным материалом, исследующим крайние, пограничные состояния человеческого бытия и психики. И спустя 20 с лишним лет вернулись к совместной работе над таким же непростым произведением — повестью Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Спектакль «Обыкновенная смерть»

Это одна из общепризнанных вершин психологической прозы и этапная для мировоззрения позднего Толстого работа, где он скрупулезно, дотошно исследует состояние человека перед приближением смерти. Он описал все классические стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию — почти за 100 лет до их «открытия» психологами. И во многом предвосхитил идеи экзистенциалистов, которые в XX веке будут говорить об одиночестве и отчужденности человека, осознающего свою конечность. Но главное, что смерть для Толстого была мерилом подлинности жизни, так как перед ее лицом блекнет и теряет смысл все фальшивое, наносное, суетное — все то, что и составляет наше будничное существование.

В современном мире смерть ежедневно становится цифрами сухих новостных сводок, привычным информационным фоном, который мы стараемся не замечать. Валерий Фокин предлагает посмотреть на нее в упор, без всяких сантиментов, как на жестокий, но важнейший в судьбе человека факт.

Спектакль «Обыкновенная смерть»

«Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная», — пишет Толстой. Его герой — не самый плохой, не самый хороший, среднестатистический, «имярек». И его жизненный путь тоже выглядит схематичным: родился, женился, продвинулся по службе… Автор изучает его бесстрастно, словно энтомолог, и Валерий Фокин, режиссер очень рациональный, «холодный», как о нем часто говорят, придерживается такого же отстраненного, почти медицинского подхода, не лишенного едкой иронии по отношению к формальной стороне ритуального дела.

Спектакль «Обыкновенная смерть»

Драматург Анастасия Букреева создала на основе повести, и так суховатой по слогу, еще более лаконичную, но вместе с тем изящную инсценировку, опустив детали и оставив только самое главное. Роль рассказчика тут передоверена главному герою, оглядывающему свою жизнь буквально из гроба (интересно, что в первом варианте сочинение Толстого тоже было задумано как дневник умирающего от первого лица).

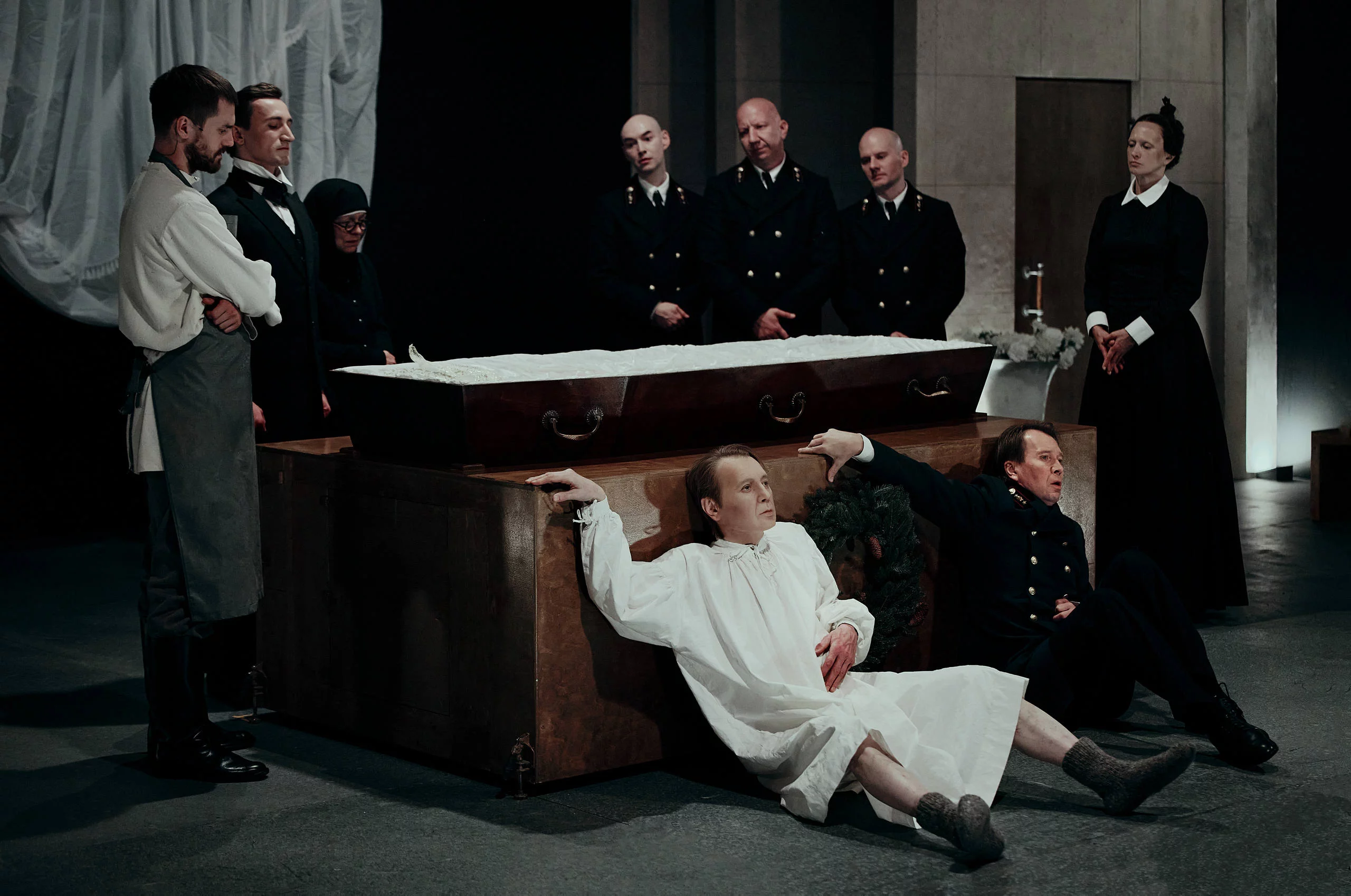

Спектакль начинается с похорон: на сцену, оформленную как казенный зал прощания, выносят закрытый поначалу гроб, в котором лежит Евгений Миронов, похожий на восковую куклу. Налицо все траурные атрибуты: венки, цветы, родственники в черном, старушка, читающая псалмы, и посетители, не знающие, куда себя деть в этой неловкой ситуации. Но тут герой встает из гроба и смотрит на происходящее как бы со стороны. И мы тоже смотрим его глазами — глазами человека, для которого все другие, на зависть здоровые и цветущие, стали плоскими карикатурами.

Спектакль «Обыкновенная смерть»

Они холодны, пусты и равнодушны к его несчастью и лишь для приличия изображают на лицах скорбь. Даже жена (Марьяна Спивак) и дочь (Глафира Лебедева) больше озабочены не болезнью и кончиной мужа и отца, а теми неудобствами, которые он им доставляет. А иногда в воображении Ивана Ильича окружающие и вовсе превращаются в каких-то адских фурий и пускаются в дьявольский данс-макабр.

Особенно удалась троица сослуживцев (Кирилл Быркин, Антон Ескин и Владимир Белостоцких), одинаково кивающих лысыми головами, как китайские болванчики, и повторяющих одно и то же: «Увы-увы». Лишь один «буфетный мужик» Герасим (Никита Волков) сочувствует барину и старается облегчить его боль, понимая, что «все умирать будем», да маленький, еще чистый душой сын Вася жалеет отца.

Спектакль «Обыкновенная смерть»

Все в тех же декорациях траурного зала Иван Ильич ретроспективно вспоминает свою жизнь, которая проходила «легко, приятно и прилично». С одинаковой непринужденностью, искусно скользя по поверхности, он решал дела в суде, играл с коллегами в карты и так же мимоходом женился и завел детей. Все как у людей. И эта внезапная болезнь после дурацкого падения с лесенки во время вешания гардин в новой дорогой квартире врывается в его приятную во всех отношениях жизнь как резкий, невозможный диссонанс.

Валерий Фокин ввел в действие Двойника Ивана Ильича: актер Леонид Тимцуник загримирован под Евгения Миронова, но его лицо — мертвая, неподвижная маска. Герой словно смотрит со стороны на свое физическое тело в исподнем белье, над которым доктор (Авангард Леонтьев) производит какие-то бессмысленные медицинские манипуляции, и чувствует его чужим. Это, кстати, отличный пример остранения — как художественного приема, позволяющего по-новому взглянуть на привычное явление, так и духовного «инсайта», помогающего пересмотреть свое отношение к жизни.

Спектакль «Обыкновенная смерть»

В спектакле немного внешних эффектов, разве что однажды вдруг возникнет ироничная надпись «Площадь Ильича» из московского метро, а все персонажи превращаются в пассажиров поезда, которые наперебой советуют главному герою различные средства от его болезни все большей степени абсурдности — от уринотерапии до лечения иконами. А как говорил Гаев из чеховского «Вишневого сада», «если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима».

Здесь неотвратимость смерти заявлена с самого начала — гроб ни на минуту не покидает сцену, даже когда Иван Ильич вспоминает о своем счастливом детстве и беззаботной юности. Но сейчас вся прежняя жизнь представляется ему в ином свете.

У Евгения Миронова тут сложнейшая роль, так как все действие сосредоточено на внутренней жизни Ивана Ильича, его чувствах и переживаниях. Актер словно выворачивает своего героя наизнанку, показывая поток его сознания — рваный, мечущийся, импульсивный.

Сначала он бормочет почти про себя, пытаясь осознать, что же с ним произошло, что и когда пошло не так, ведь он все делал правильно, брал пример с вышестоящих. Потом он выходит в зал и разговаривает со зрителями, призывая их в свидетели. Недоумевает, боится, возмущается, бросая вверх свое отчаянное «Ну почему я?!».

«А просто так», — отвечает ему некий Неизвестный, сидящий все время сбоку на скамейке. В конце он подойдет к Ивану Ильичу и захлопнет карманные часы — пора.

Спектакль «Обыкновенная смерть»

И только в самом финале тот осознает, что вся его жизнь была «не то». А что же «то», понять не успеет, в отличие от повести Толстого, где герой в последний момент приходит от эгоизма и жалости к себе к прощению и состраданию к своим близким. Герой Евгения Миронова уходит в открывшийся просвет в глубине сцены и со стороны уже смотрит на поминки, где его близкие с облегчением возвращаются к прежней мелкой и суетной возне. И потом уже добровольно и спокойно ложится в гроб: такая жизнь не стоит сожаления.